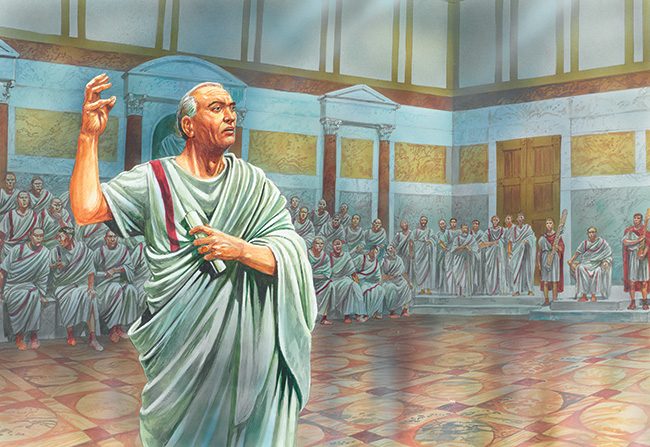

1. 국민은 모두 들러리인가? 모두가 초조한 마음으로 헌법 재판관의 결정을 기다리고 있다. 왜 국민은 모든 결정권을 몇몇 법관에게 위임하고, 멀거니 이를 쳐다보아야 하는가? 필자는 국민투표가 답이라고 생각한다. 풀뿌리 민주주의가 온갖 잡다한 욕구가 뒤섞인 간접 민주주의의 폐해를 어느 정도 차단할 수 있을 것이다. 2. 선과 악이 중요하다. 사람들은 민주제가 바람직하며, 군주제가 무조건 나쁘다고 말한다. (폴리비오스 그리고 키케로의 국가론을 참고하라.) 그런데 민주제에서는 그릇된 다수가 올바른 소수를 무찌를 수 있다. 군주제라 하더라도 성군은 나라를 훌륭히 다스린다. 그러니 정치 제도가 모든 해결책을 마련해주지는 않는다. 제도도 중요하지만, 선을 지키려는 인간의 의지도 중요하다. 3. 악법에 저항하는 작가..